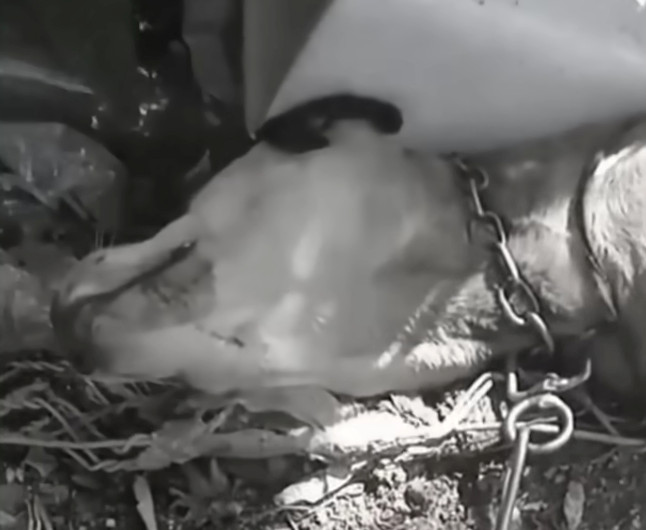

El pobre perro había sido olvidado como si su vida no tuviera valor alguno. Encadenado a un rincón seco del terreno, con un hierro frío que le cortaba la piel, apenas podía moverse. Su cuerpo débil, reducido a huesos y cicatrices, yacía exhausto junto a un charco de agua que, cruelmente, no podía alcanzar.

Cada respiración era una batalla, cada segundo una agonía. Ya no tenía fuerzas para ladrar ni para llorar, solo sus ojos apagados y nublados parecían suplicar en silencio un último milagro. Con el corazón roto y el alma cansada, se dejó caer sobre la tierra como si estuviera esperando su final.

En ese lugar olvidado, rodeado de indiferencia, la soledad era su única compañía. Su silencio lo decía todo: el dolor de haber sido abandonado, el sufrimiento de esperar en vano, y el miedo de morir sin haber conocido nunca el calor de un abrazo verdadero.

Y, sin embargo, incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de esperanza seguía viva. Tal vez, en cualquier instante, alguien con un corazón compasivo podría detenerse, romper esa cruel cadena y ofrecerle lo que más anhelaba: amor, cuidado y la oportunidad de volver a vivir.